- 一級建築士試験の合格率や合格年齢ってどれくらいなの?

- 受験資格が改正されて、難易度に影響があったの?

本記事では、こんな疑問にお答えします。

一発合格に成功した筆者が、一級建築士の合格率や平均合格年齢 / 受験資格改正が難易度にどう影響したのかを分かりやすくご説明します。

結論から言うと要点は下記となります。本編で詳しくご説明します。

・学科試験の合格率:15〜23%程

・設計製図試験の合格率:26〜36%程

➡︎ 総合合格率:9〜12%程(10人受けて1人受かる難易度)

・令和元年:32.0才(←従来制度)

・令和2年:30.3才(←受験資格改正後)

・令和3年:30.5才(←受験資格改正後)

・令和4年:30.1才(←受験資格改正後)

・令和5年:29.5才(←受験資格改正後)

・令和6年:29.0才(←受験資格改正後)

➡︎ 合格者平均年齢は1.7才若返り(中堅にとっては不利な状況かも)

➡︎ 令和5,6年の平均合格者年齢は20代!

・新制度で実受験者数は5,000人程増加

・新制度で受験可能となった人の合格者割合は全体の36.7%

・全体の合格者数は従来制度から大きな変化はなし

➡︎ 中堅は今までの戦略だと落ちるかもしれない(反対に若手は十分にチャンスあり)

- 30代一級建築士(26歳取得)

- ゼネコン建築職:年収800万

- 平均残業時間:約40時間/月

※本ページにはプロモーションが含まれます。

一級建築士の合格率 / 合格年齢

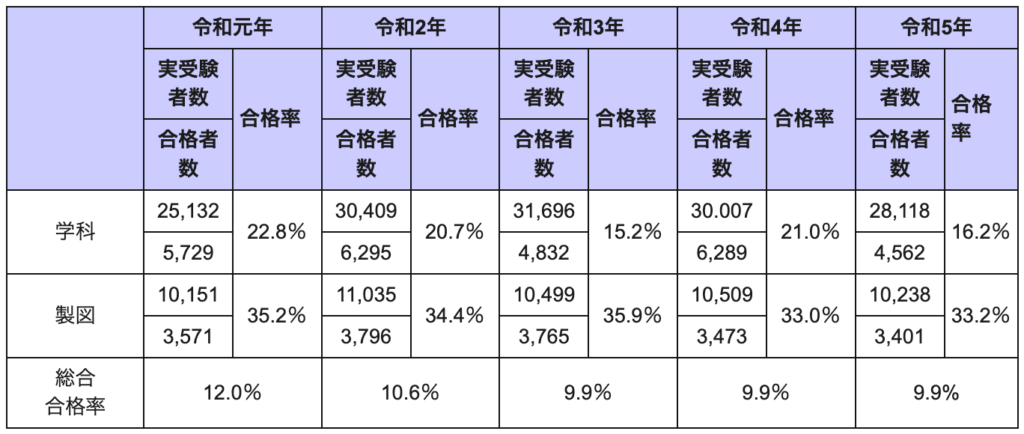

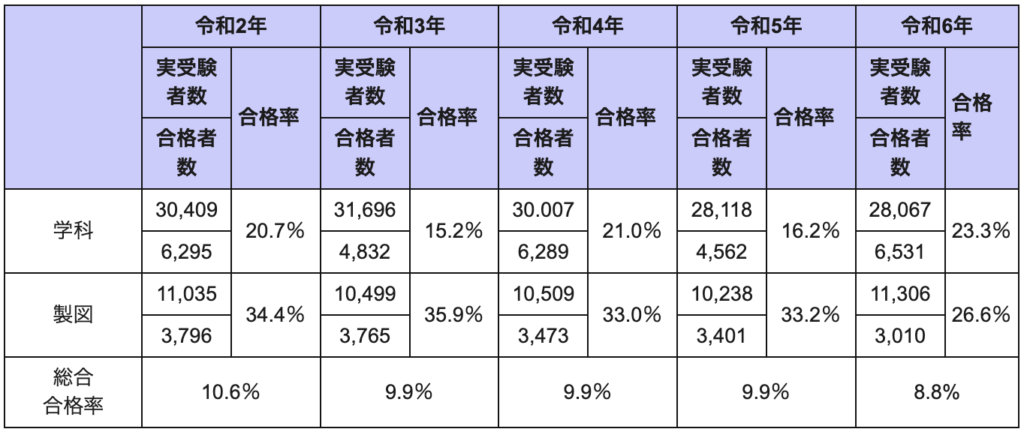

直近6年間の合格率

「直近6年間の合格率」は上記の通りです。「学科試験合格率」は15〜23%程、「設計製図試験合格率」は26〜36%程で推移しています。

2つの試験を突破した「総合合格率」は9〜12%程です。(なお「総合合格率」は設計製図試験の既受験者は除かれて算出されているので、該当年の「ストレート合格率」を表しています。)

受験資格改正が適用された令和2年から、実受験者数は前年比5,000人程増加しています。一方、全体の合格者数は従来制度から大きく変化していません。

以上から、一級建築士試験は10人受けて1人が受かる難易度の試験であり、受験資格が改正されても合格者数が増加した訳ではないということが分かります。現状の結果を見ると「受験機会拡大による受験者数の増加」は果たしています。

・学科試験の合格率:15〜23%程

・設計製図試験の合格率:26〜36%程

➡︎ 総合合格率:9〜12%程(10人受けて1人受かる難易度)

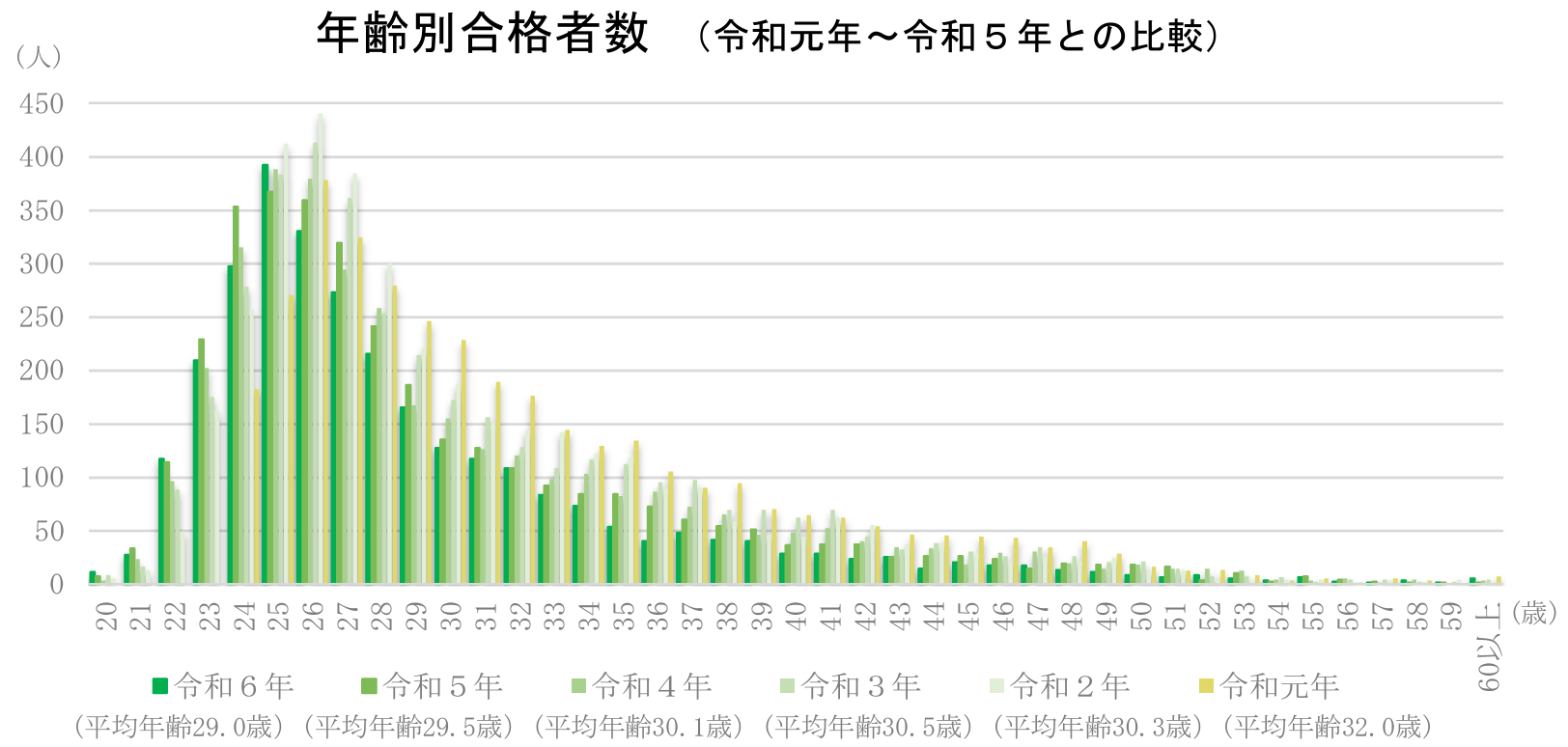

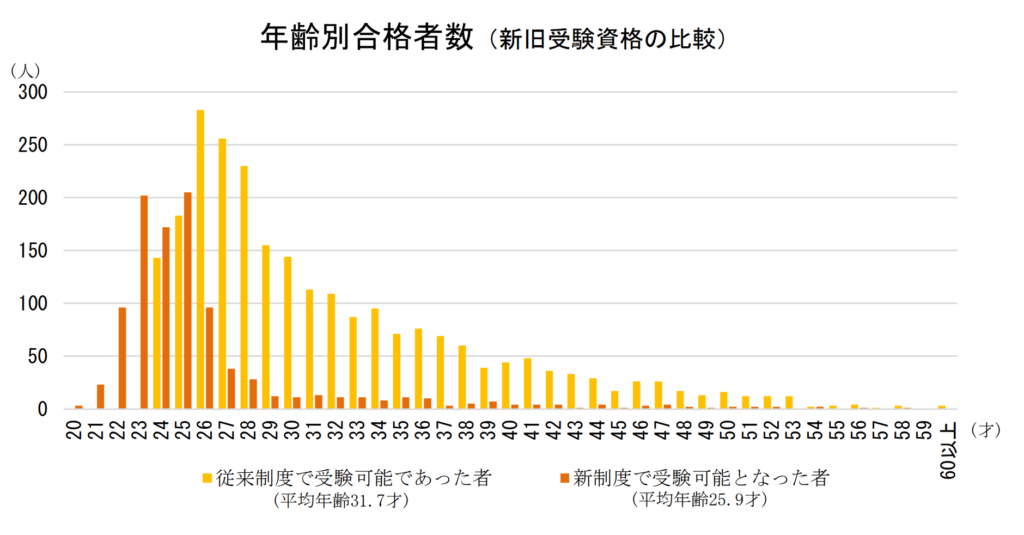

年齢別合格者数

直近6年間の「年齢別合格者数(令和元年〜令和5年との比較)」は上記の通りです。24〜27才の合格者数が多く、それ以降はなだらかに減少しています。

各年の平均年齢は「令和元年:32.0才」「令和2年:30.3才」「令和3年:30.5才」「令和4年:30.1才」「令和5年:29.5才」「令和6年:29.0才」です。

令和2年から受験資格が改正されて受験機会が拡大、新たに20〜23才の方が受験していることも追い風し、合格者平均年齢が1.7才若返りました。

28才以降の合格者数は、令和元年に比べて顕著に減っています。一方、24,25才の合格者数は、令和元年に比べて顕著に増えています。

これは、資格制度改正が勉強時間を比較的確保しやすい環境にいる若手にとっては有利な状況となっており、そうでない環境の中堅にとっては不利な状況となっていると推察します。

数字だけを見ると「資格保有者の若返り」は果たせていますが、中堅はツッコミを入れたくなる状況ですね。

・令和元年:32.0才(←従来制度)

・令和2年:30.3才(←受験資格改正後)

・令和3年:30.5才(←受験資格改正後)

・令和4年:30.1才(←受験資格改正後)

・令和5年:29.5才(←受験資格改正後)

・令和6年:29.0才(←受験資格改正後)

➡︎ 合格者平均年齢は1.7才若返り(中堅にとっては不利な状況かも)

➡︎ 令和5,6年の平均合格者年齢は20代!

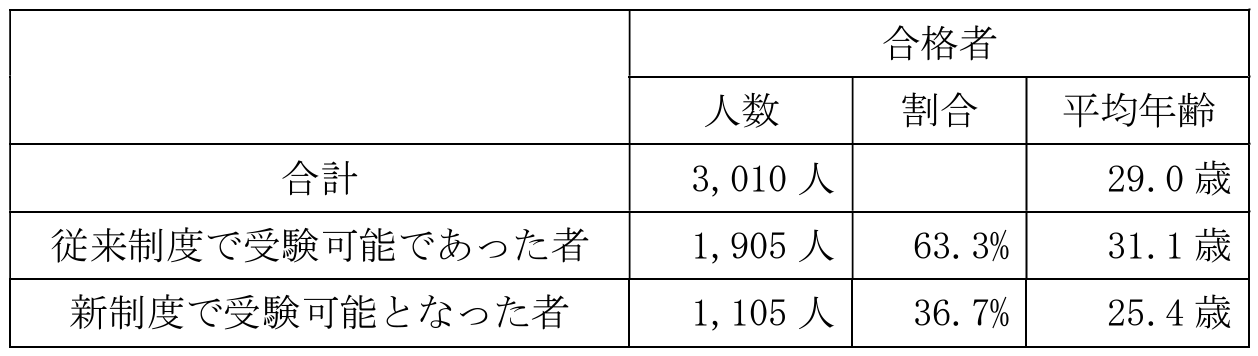

従来制度 / 新制度の年齢別合格者数(令和6年)

「新制度で受験可能となった者」の合格割合は36.7%です。3人に1人は、受験資格改正による新制度で受験可能となった方が合格しています。

全体の合格者数が増えた訳ではないので、従来制度だったら受かっていたかもしれない方の機会損失となっているかもしれません。

・新制度で実受験者数は5,000人程増加

・新制度で受験可能となった人の合格者割合は全体の36.7%

・全体の合格者数は従来制度から大きな変化はなし

➡︎ 中堅は今までの戦略だと落ちるかもしれない(反対に若手は十分にチャンスあり)

そもそも受験資格改正とは

受験資格厳格化の背景

受験資格が改正され、令和2年から受験機会が拡大された訳ですが、そもそも令和元年までの受験資格はどのようにして決められたのでしょうか。

それは、平成17年に発覚した構造計算書偽装問題への対応です。平成18年に建築士法の改正を行い、新たに建築士となる者の資質を確保するため、建築士試験の受験資格について下記が厳格化されました。

- 学歴要件について、建築学科等の卒業から国土交通大臣の指定する科目の履修へと見直し

- 実務経験要件について、対象実務を、原則として設計 / 工事監理の実務に限定

受験者数の減少 / 平均年齢の高齢化

受験資格が厳格化された結果、当時と比較して、一級建築士試験の受験者数は約2/3へと減少し、受験者の平均年齢も+2.4歳と高齢化しました。

さらに、新たに建築士となる者が減少し、かつ高齢化したことで、建築士事務所に所属し設計等の業務を行う建築士は、60歳以上の者が4割を占めることとなり、極端な高齢化が進んでいる状況となっています。

将来の人材不足に対応するために、平成30年に建築設計三会が、建築士試験の受験機会を拡大するための「建築士資格制度の改善に関する共同提案」を要望したのです。

- 実務経験:「受験 → 実務経験 → 免許交付」の流れが可能に

- 対象実務の見直し:「建築物の調査又は評価に関する実務」を追加、他対象実務を拡大

- 学科試験免除の仕組み:学科試験に合格した年から起算した5年から3回を選択可能に

- 建築士登録 / 受験に係る手数料の見直し:安くなった

関連記事リンク集

『建築キャリアアップ』はワークライフバランスを考える建築人のための情報サイトです。

建築系の「転職 / 資格」情報を発信しているので、宜しければ他の記事にも遊びに来てください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。些細なことでも、本記事の情報がご覧いただいている方のお役に立ち、一級建築士学科試験の合格率を上げる一助になれば幸いです。応援しています。