- 急いで準備が必要なんだけど製図道具って何が必要なの?

- 基本的な製図道具は揃えたけど、効率を上げる道具はあるの?

本記事では、こんな疑問にお答えします。

一発合格に成功した私が採用したおすすめの製図道具をご紹介します。

試験に必要な製図道具を網羅できる内容となっていますので、気になる項目をご覧下さい。

- 製図道具は「セット購入 or 単品購入」どちらにすべきか

- これがないと始まらない「製図道具5選」

- 合格率を上げるための「製図道具11選」

- 持っていたけど使わなかった製図道具

- 30代一級建築士(26歳取得)

- ゼネコン建築職:年収700万

- 平均残業時間:約40時間/月

※本ページにはプロモーションが含まれます。

製図道具は「セット購入 or 単品購入」どちらにすべきか

結論から言うと、製図道具は単品購入をおすすめします。

資格学校が斡旋する製図道具セットは、最低限必要な道具を一気に入手できますが、使い勝手が悪い道具 / そもそも不要な道具が含まれているのが現実です。

例えば、「勾配定規」は作図用紙が方眼用紙で簡単に勾配を割り出せるため不要です。「三角定規」は多くの方が最終的にツマミ付きに買い替えます。「三角スケール」は15cmだと短いです。

使い勝手が悪くて結局買い足し。トータルで見たら最初から単品で買っておいた方が安かった。。なんてことがけっこうあります。

絶妙な価格設定の製図道具は買うかどうか迷います。「試験が終わったら使わない。。」と考えてしまいますよね。

ですが、迷う理由が金額であれば前向きに購入を検討してください。

理由は、自分に合っていなかったり、無事合格できたら、必要としている方に譲れば良いからです。どうしても必要になったら再度購入すれば良いと考えています。

数千円を渋り、合格を取りこぼす方が金額的 / 時間的に損害が大きいですよね。

これがないと始まらない「製図道具5選」

平行定規 A2

まずは「平行定規」です。製図板に上下に可動する水平方向のスケールが備わっています。一級建築士設計製図試験はA2用紙に図面を描くため、A2版サイズ(45cm×60cm程度)を用意します。

おすすめは、STAEDLAR「平行定規 A2 マルスライナー 960 A2」。平行定規の先駆けであるマルスライナーは、指定機として使う学校もある信頼性の高い機種です。作図に必要な機能を抑えたシンプルな作りなので馴染みやすい平行定規です。

持ち込みが禁止されているドラフターは、水平方向に加え垂直方向のスケールが備わっているものをいいます。

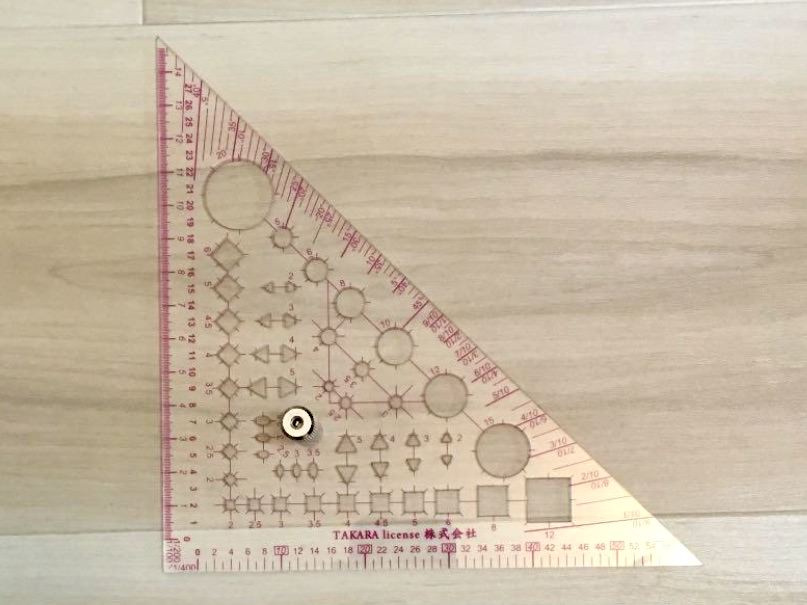

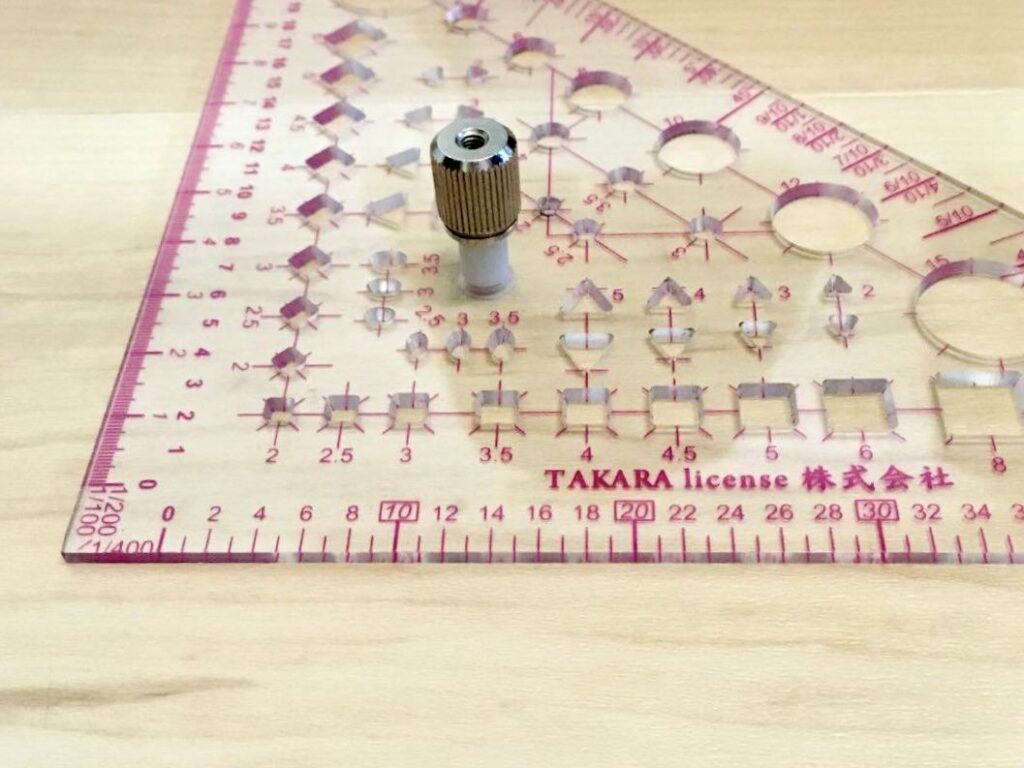

三角定規(ツマミ付き)

次に「三角定規」です。平行定規に備わっている水平方向のスケールと併せて使用することで垂直方向の直線を引きます。

おすすめは「ツマミ付き三角定規」で、私が採用したのは、TAKARA licence「ツマミ付き三角定規」です。

一般的に製図道具セットの三角定規にツマミはありません。セット購入した多くの方が、途中でツマミ付きに買い替えます。また、人気のVancoの三角定規は短辺212mmのため、TAKARA licenceより一回り大きいサイズ感です。

製図用シャープペン

続いて「製図用シャープペン」です。厚みのある定規に対応するために、ペン先が細長く設計されています。

私が採用したのは、STAEDLAR「0.5mm 製図用シャープペン ブラック 925 15-05」と「0.7mm 製図用シャープペン ブラック 925 15-07」です。

注目すべきは9.2gという軽さです。6時間30分ノンストップの試験では、メインシャープの重さが想像より重要です。

そんなに変わる?と思ったそこのあなた。通しで作図した時の疲労感の違いに驚くと思いますよ。

太さの異なるシャープを使うのは、断面線を太くする等メリハリある図面表現とするためです。

シャープ芯

続いて「シャープ芯」です。馴染みのもので問題ないですが、安価なものは脆く折れやすいため、信頼性のあるメーカーを選んでください。

私は、STAEDLAR「シャープ替芯 マイクロカーボン 0.5mm B」を採用しました。

私は、筆圧を省力化して体力を温存するために「B」を愛用していました。

消しゴム

続いて「消しゴム」です。シャープ芯同様、馴染みの製品で問題ないですが、私は5.5mmという薄型形状に進化した消しゴムである「モノスマート」を好んで使っていました。

資格学校に推されて購入したノック式消しゴム「モノゼロ」は、ペン立てに入れていましたが出番はありませんでした。理由は、後述する「字消し板」が使いやすかったからです。

合格率を上げるための「製図道具11選」

それでは、合格率を上げるための製図道具11選をご紹介します。スピード勝負の試験にふさわしい優秀な製図道具をまとめました。

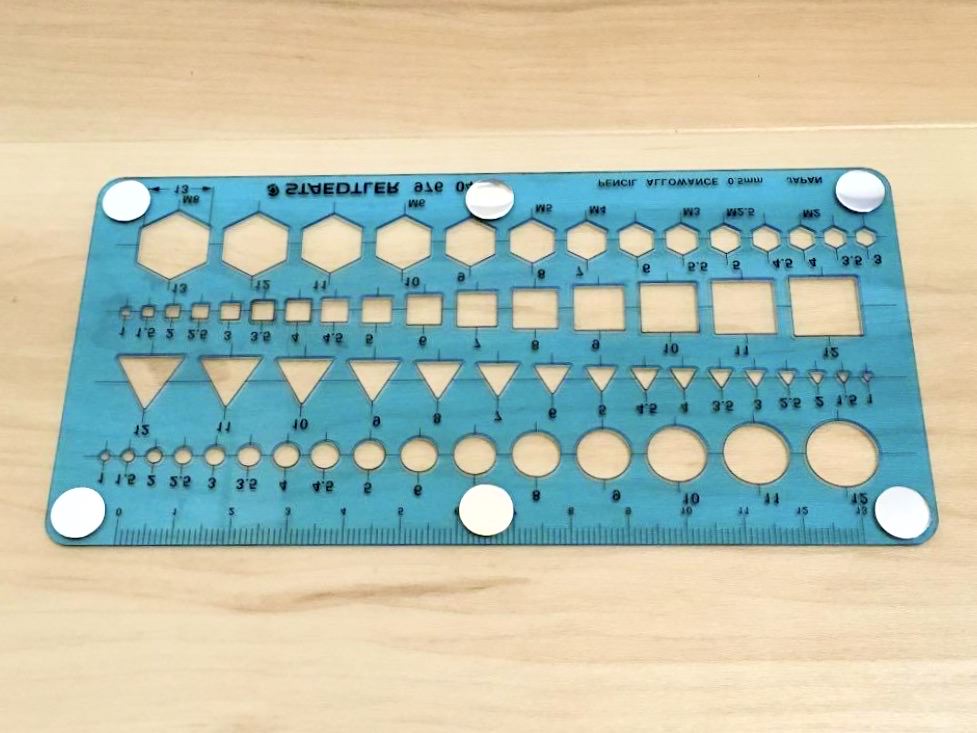

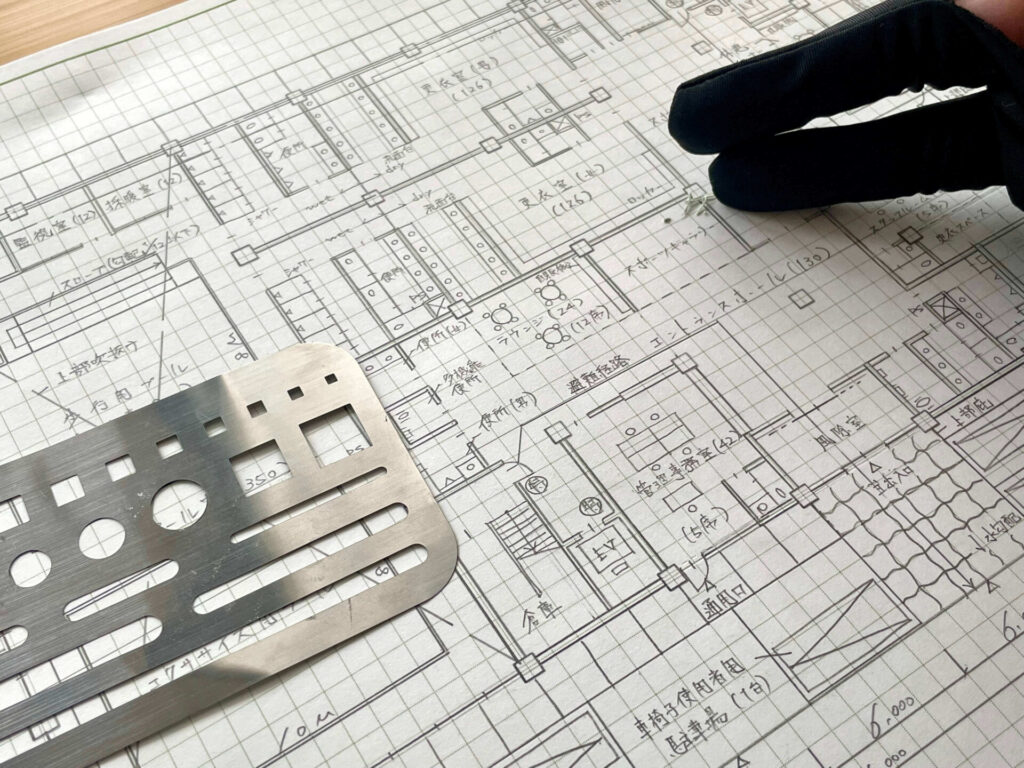

テンプレート

まずは「テンプレート」です。「円 / 楕円 / 正三角形 / 正方形」などの型が備わったプレートのことをいいます。

出番は、柱を描く時です。1/200スケールで3.5mm角の正方形を使うことで、700mm角柱をあっという間に描くことができます。

おすすめは、STAEDLAR「テンプレート976-03」です。こちらが素晴らしいのは、115mm×230mmが成せる操作性です。

知人が2021年度の試験で、正六角形があるテンプレートを没収されたので、図形の基準にご注意ください。

フローティングディスク

続いて「フローティングディスク」です。三角定規やテンプレートの背面に貼ることで、滑りが良くなります。

また、接地面積が減るので、用紙の汚れを最小限に抑えることができます。仕上がりの美しさは採点官の心象に関わるとされているので、意識したいポイントです。

付けるかどうかは好みによりますが、私は滑りが良くなったと感じたので本番でも採用しました。

三角スケール

続いて「三角スケール」です。柱のプロット位置を素早く割り出すために使います。

ですが、作図用紙は方眼を数えればスパンを割り出せます。そのため、方眼を数えることに苦手意識がない方には不要です。

私は、三角スケールを使った方が早くプロットできたので採用しました。なお、15cmだと長さが物足りないので30cmをおすすめします。

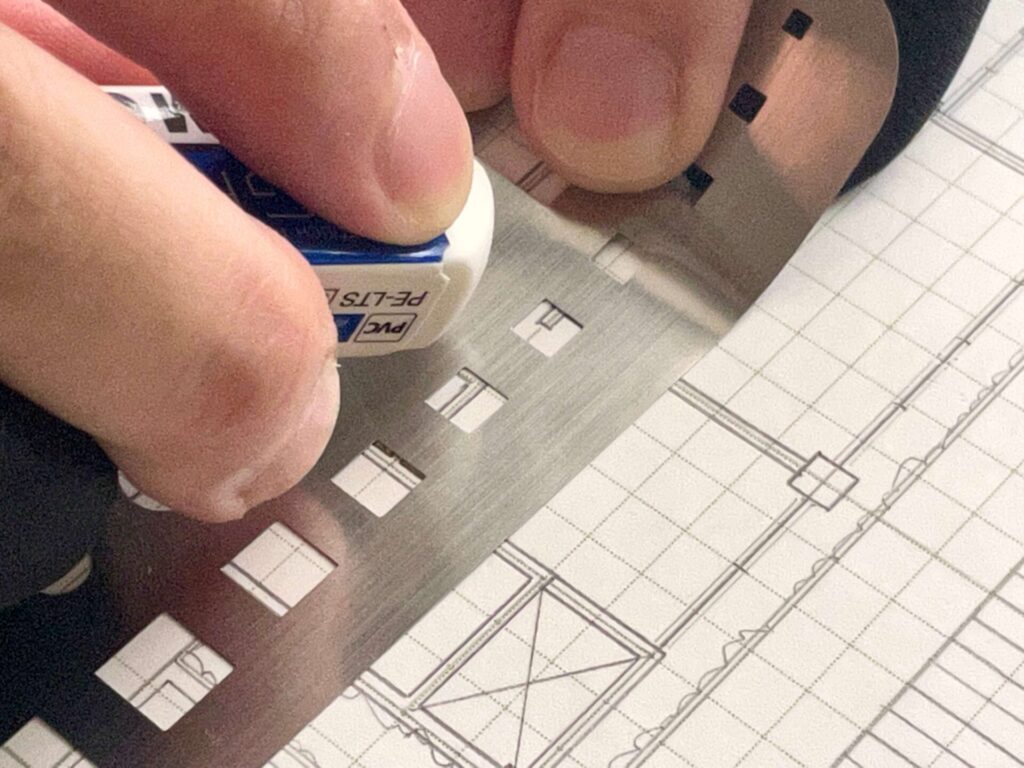

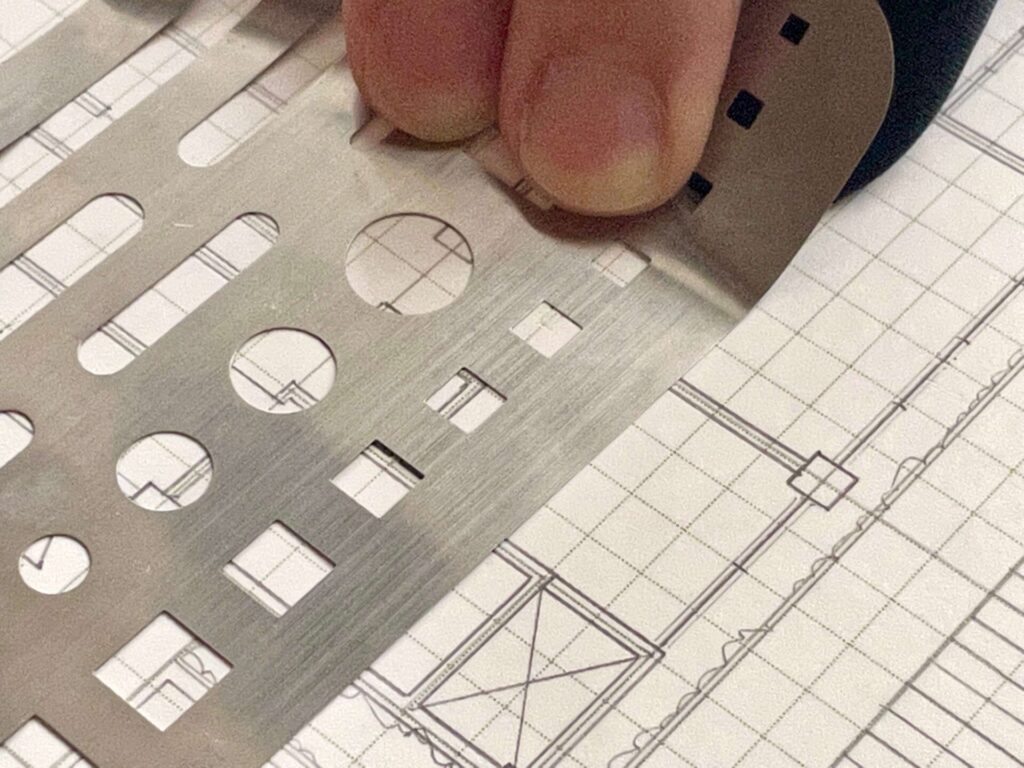

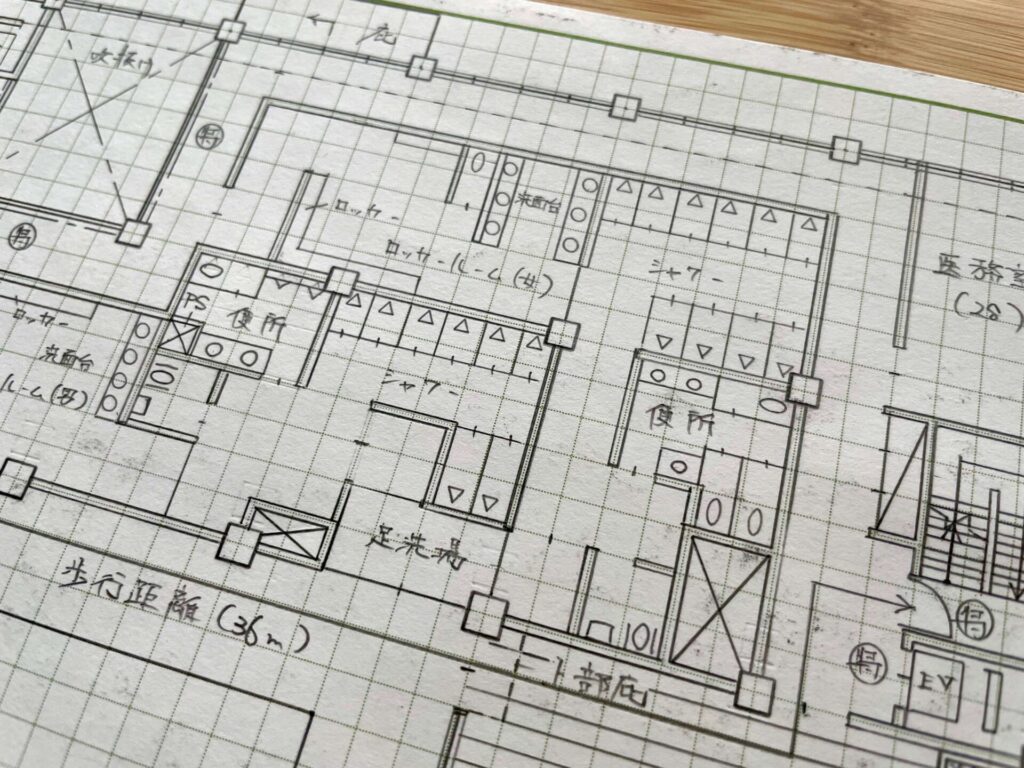

字消板

続いて「字消板」です。様々な形状の穴が空いており、狙った箇所をピンポイントで消すことができます。

私が採用したのは、ウチダ「ステンレス字消板B」です。

ウチダの字消板はA・Bの2種類があります。私は、細かい箇所を消すためにサイズ違いの四角形がある字消板Bを愛用していました。

上記画像のように製図板に貼り付かないよう反らせて使う方法を知ってから、手放せない存在となりました。

蛍光ペン

続いて「蛍光ペン」です。問題文の重要箇所にマーキングして、条件を整理します。

「面積はピンク / 落としがちな備品はイエロー」等、ルールを決めておくことで再チェックが効率的になります。

私は、エスキスにも利用したかったので、フリクションタイプを採用しました。

問題文のマーキングがメインであれば、キャップが飛んで行く心配のないノック式がおすすめです。

ドラフティングテープ / 滑り止めゴムマット

続いて「ドラフティングテープ」です。作図用紙を平行定規に固定するために使います。

さらに、平行定規とデスクを固定するのにも役立ちます。滑り止めゴムで動かないようにする方法も広く知られていますが、愛知の試験会場で滑り止めゴムの没収があったようで、資格学校で対策として勧められた方法です。

公益財団法人 建築技術教育普及センター公式HPによると「他の受験者の妨げになるものは不可」とあるので、よっぽどな使い方だったのかもしれません。

平行定規に付属するマグネットは簡単にズレてしまいます。本番でそんなリスクを負う必要はないので、ドラフティングテープでの固定がおすすめです。

製図用ブラシ

続いて「製図用ブラシ」です。柔らかな馬毛が使われているため、図面を汚さずに消しカスを払えますます。

出番は少ないですが、集大成である図面が汚れてしまっては大変なので、念のため準備しておきたい道具です。

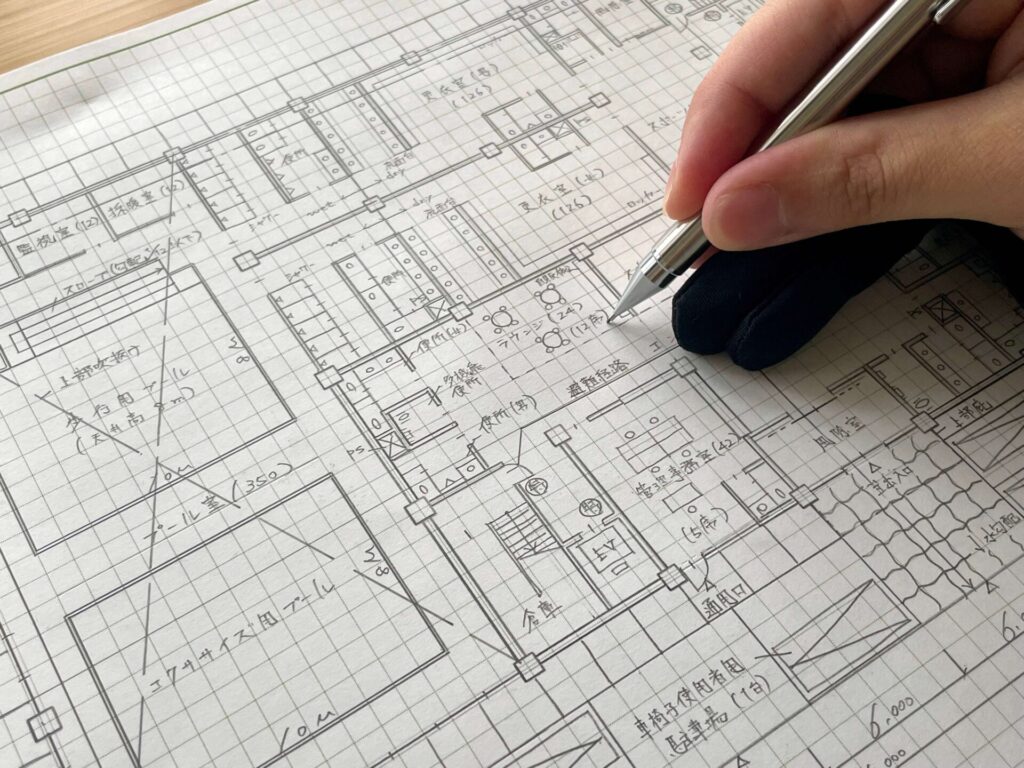

ペンタブレット 2本指 グローブ

続いて「ペンタブレット 2本指 グローブ」です。薬指と小指に装着し、図面を汚さないスムーズな手の動きを実現します。

私は図面のスレ(汚れ)が悩みだったのですが、これを両手に装着して解消されました。多少の消しカスはブラシを使わずに払えるのも嬉しいポイントです。

私が採用したのは、メディアカバーマーケットの製品ですが、各社から類似製品が出ています。※サイズ感にご注意ください。

電卓

続いて「電卓」です。面積を計算するために使います。

公益財団法人 建築技術教育普及センターHPによると「加減乗除、ルート、メモリー、%機能、関数機能を限度とし、プログラム機能を有せず、小型で音のしないもの」とあります。要は、高機能過ぎず音で邪魔してくれるなよ。ということなので、それらに触れていなければOKです。

唯一気を付けたいポイントは、押し間違いが起きにくいサイズ感です。コンパクトさを求め過ぎると、ボタンが小さくて押し間違いが起きるので、一般的な手の平くらいのサイズがおすすめです。

時計 / ストップウォッチ

続いて「時計 / ストップウォッチ」です。言わずもがな時間管理をするためのものです。

公益財団法人 建築技術教育普及センターHPによると「小型で時計機能のみのものに限る、アラーム等音の機能の使用は不可」とあります。電卓同様、音で邪魔してくれるなよ。ということなので、それらに触れていなければOKです。

ファイルボックス / ペン立て / テンプレートスタンド

※令和5年から、受験要領において、試験当日の携行品に関して「携行できないもの」に「筆記用具等収納ケース」が追加されました。

詳しくは、公益財団法人 建築技術教育普及センターHPをご確認ください。

持っていたけど使わなかった製図道具

最後に、持っていたけど使わなかった製図道具をご紹介します。念のため準備しておきましたが出番はありませんでした。

コンパス

まずは「コンパス」です。屋上庭園などに10m級の大きな内接円を求められた時に使用します。

なお、大きな円が描けるテンプレートを用意する方もいます。綺麗な円を描くことが目的ではないので、気にならなければ方眼を駆使したフリーハンドでも差し支えないです。

勾配定規

次に「勾配定規」です。屋根勾配に指定がある課題やスロープが断面図に出てくる時に使用します。

ですが、作図用紙が方眼用紙のため、4/10の屋根勾配だろうが、1/12勾配のスロープだろうが、方眼を数えて簡単に割り出すことができます。

雲型定規

続いて「雲型定規」です。曲線を描くための道具ですが、曲線的な平面計画やデザインは求められていないので、100%不要と断言できます。

関連記事リンク集

『建築キャリアアップ』はワークライフバランスを考える建築人のための情報サイトです。

建築系の「転職 / 資格」情報を発信しているので、宜しければ他の記事にも遊びに来てください。

まとめ

限られた時間で一級建築士設計製図試験を突破するには、優秀な製図道具の力を借りることが必要不可欠です。

些細なことでも、本記事の情報がご覧いただいているあなたのお役に立ち、一級建築士設計製図試験の合格率を上げる一助になれば幸いです。応援しています。